子どもの運動は発達にどう影響する?スキャモンの発育曲線から考察

人は、生まれてから成人するまでに大きく成長します。

とくに、幼児から小学生にかけて、子どもの成長は著しいものです。

その成長過程において、運動をすることはさまざまな身体の発達に影響するといわれています。

しかしコロナ禍以降、屋外での活動が減り、体力や運動機能の低下が気になるところです。

この記事では、子どもの運動と発達の深い関係を、スキャモンの発育曲線をもとに考察します。

運動不足を解消するための具体的な方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

子どもの運動と発達との関係とは

子どもの身体の発達には、運動が大きくかかわっています。

しかし今の子どもたちは、運動の機会が減ってしまい身体の発達に影響を及ぼすともいわれているのです。

昔の子どもは、幼いころは自然と遊びの中で身体を動かしていたため、遊ぶこと自体が運動となり成長や発達によい影響をあたえていました。

遊びで身体を動かすことを通して、以下のような基本的な身体動作を自然と習得し、さらに高めていたのです。

- 走る

- 跳ぶ

- 投げる など

しかし現代の子どもたちは、外遊びの時間や場所が減ってしまいました。

また少子化の影響で遊ぶ友だちがいなかったり、塾や習い事で遊ぶ時間がなかったりしている状態です。

そのため、以前と比べて運動の機会も減っているため、発達への影響が心配されます。

スキャモンの発育曲線

ここで、人が生まれてから20歳になるまでの発育について、運動がどのようにかかわるのかを説明します。

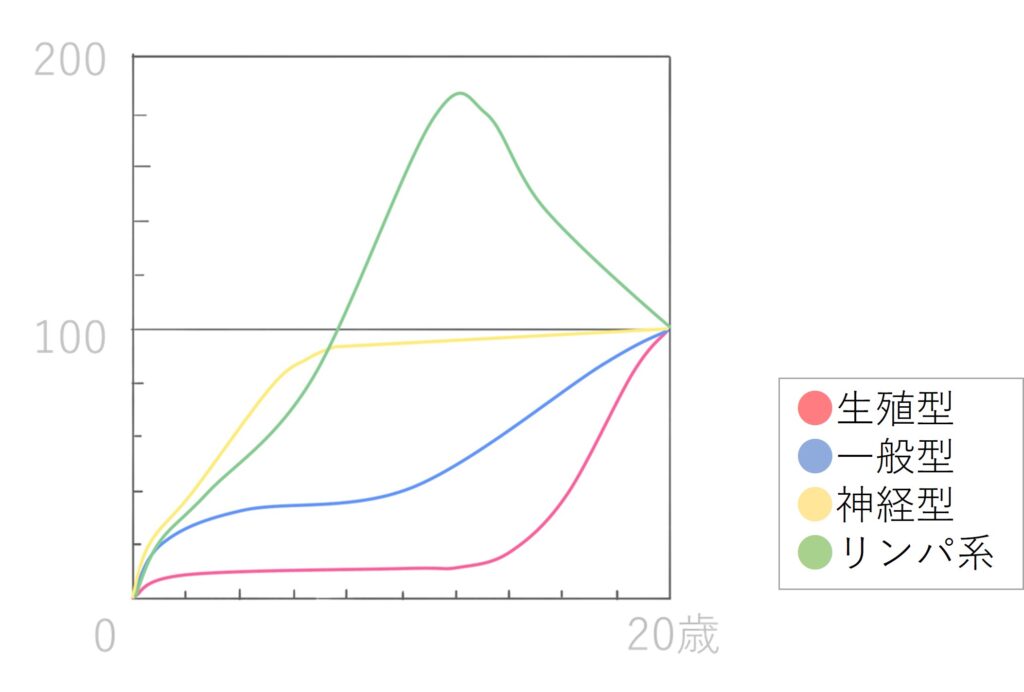

上のグラフ「スキャモンの発育曲線」をご覧ください。

「スキャモンの発育曲線」は、子どもの成長や発達を理解するための理論です。身長や臓器の成長具合をグラフで表しています。

この発育曲線は、人の身体の成長が4つの異なるパターンで進むことを表しているものです。

- 一般型:骨や筋肉、内臓など、全身の基本的な成長を示す。幼少期からゆるやかに成長し、思春期に急激な成長を迎える。運動がこの時期の発達に欠かせないのは、骨や筋肉が急速に成長するため。

- 神経型:脳や脊髄、視覚器など神経系の成長を示す。幼少期~10歳前後までで急速に発達する。

- リンパ型:免疫に関わるリンパ組織の成長曲線。子どもの成長期には急激に増加し、思春期を迎える頃には大人と同じレベルになる。幼少期はよく熱を出しても、思春期には免疫力が高く丈夫な身体となり、成人よりも免疫力が高い状態。

- 生殖型:生殖器、乳房、咽頭などの成長を示す。思春期になると急激に上昇する。

スキャモンの発育曲線からもわかるように、運動はそれぞれの成長ステージで重要な役割を担っています。

とくに幼少期から思春期にかけて、さまざまな運動経験を通して基礎的な体力や運動能力を養うことは、身体の健やかな発達に大きく影響するのです。

運動機能の発達に重要な粗大運動と微細運動

子どもにとって「運動」と一言でいっても、さまざまな運動があります。

ここでは、大きく以下の2つにわけて説明をしましょう。どちらも子どもの運動機能の発達にはかかせない運動です。

- 粗大運動

- 微細運動

子どもの身体が発達するためには、どちらもバランスよく行う必要があります。

それぞれ説明しましょう。

粗大運動とは

粗大運動とは、身体を使う運動のことをいいます。この粗大運動は、おもに日々の生活の中でなくてはならない運動です。

- 歩く

- 走る

- ジャンプする

- 姿勢を保つ

- バランスをとる など

粗大運動は子どもが成長するとともに、どんどんできるようになったり、発達とともに変わっていったりします。

運動不足が心配な子どもであれば、日常生活の中でできるだけ身体を動かすことを意識するといいでしょう。

たとえば、エレベーターやエスカレーターを使わずに階段を昇り降りするとか、家の中でゲームばかりをするよりは、公園で身体を動かすことも大切です。

微細運動とは

いっぽう微細運動とは、手や指先を使う運動のことです。

子どもにとって、微細運動も発達において重要な役割をはたします。

微細運動は、指先の細かな動作が必要で、具体的にはつぎのような運動です。

- 字を書く

- 絵を描く

- ハサミで切る

- 箸を使って食べる

- 積み木やブロックで遊ぶ

- ボタンの開けしめをする など

幼児期に微細運動を発達させることで、手先の器用さだけでなく、脳の発達も促されます。これは、微細運動が脳の神経回路を刺激し、認知能力や集中力の向上にもつながるからです。

微細運動の発達を促すためには、年齢に応じた遊びや活動を取り入れます。

たとえば、幼児には粘土遊びやお絵かき、小学生には折り紙や裁縫など、楽しく手先を動かせる活動がおすすめです。

また微細運動は、日々の積み重ねで少しずつ発達します。

子どもの成長に合わせてサポートし、楽しく活動できる環境を整えることで、健やかな発達を支えられます。

協調運動とは|遊びを通じて発達させる方法

協調運動とは、体の異なる部位を連携させて動かす能力のことです。

この運動は、子どもの全身の発達や運動能力の向上へ密接に関係しています。

たとえば、つぎのような運動が、協調運動の一例です。

- 両手でボールを投げる

- 片足でバランスをとりながらジャンプする

- 視線を動かしながら走る など

協調運動を発達させることで、さまざまなスポーツや日常生活での動作がスムーズにできるようになります。

また協調運動は脳の発達にもよい影響をあたえ、集中力の向上にもつながります。

幼児期から成長期にかけて、協調運動を鍛えるためには、さまざまな遊びや運動を取り入れることが効果的です。

たとえば、つぎのような運動があります。

- 鬼ごっこ

- 縄跳び

- ボール遊び など

協調運動は、体全体の動きと脳の指令を連動させるための大切な運動です。早い時期から積極的に体を動かすことで、楽しみながら発達を促せるでしょう。

コロナ禍で運動不足が顕著に

子どもの運動が発育に必要なことはわかりましたが、現代の子どもたちはどの程度運動をしているのでしょうか。

「うちの子は運動が足りているのかしら!?」と、気になる親御さんもいらっしゃるでしょう。

スポーツ庁の調査結果から、現代の子どもたちの体力や運動習慣について見てみます。

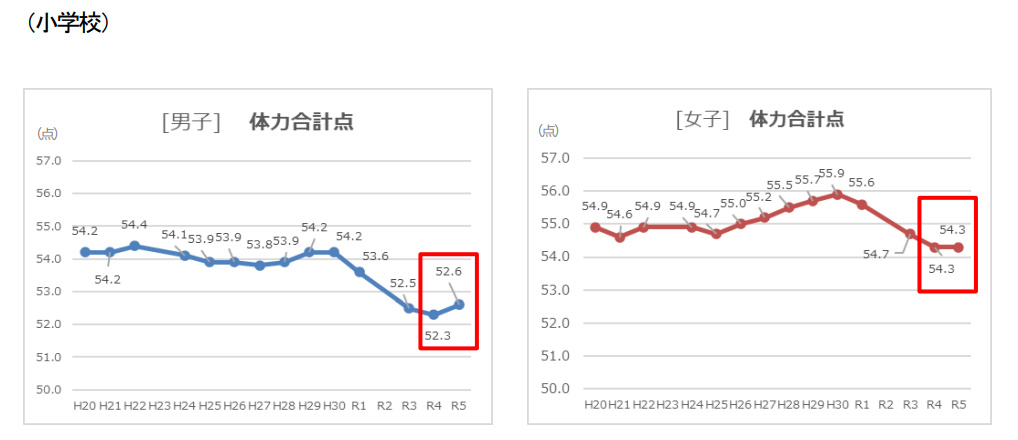

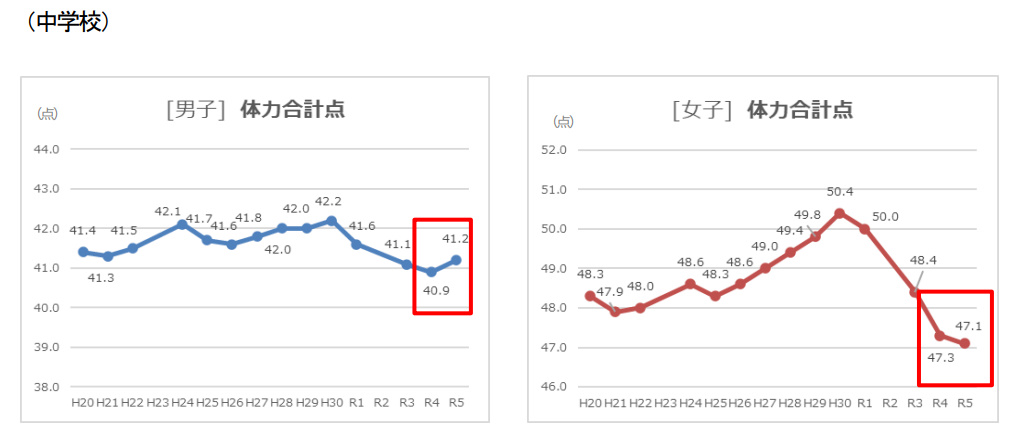

まずは下のグラフをご覧ください。

小学校5年生と中学校2年生で体力測定を行った際の、体力合計点の状況です。

じつは子どもの体力はコロナ以前は増加傾向にあったものの、コロナ禍となり減少が目立ちました。

コロナ後はやや回復の基調は見せていますが、依然としてコロナ以前(令和元年度)の水準には戻っていません。

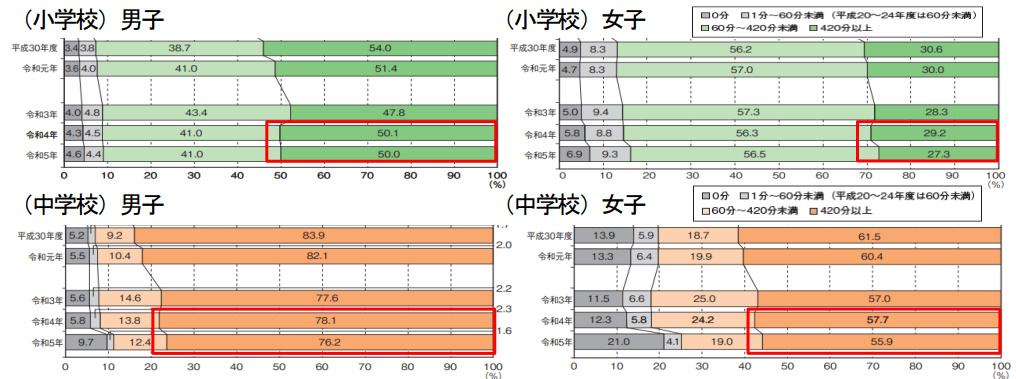

さらには上のグラフを見るとわかるとおり、子どもの運動時間は、令和4年度よりも令和5年度の方が低下している状態です。

コロナが落ち着きを見せてきても、運動習慣は戻っていないといえるでしょう。

運動不足を解消|屋内外でできるおすすめの運動例

現代の子どもたちは運動不足になりがちです。

しかし、工夫次第で屋内外どちらでも楽しく体を動かせます。

ここからは、子どもが楽しみながら運動不足を解消できる運動例を紹介しましょう。

屋内でできる運動例

屋内でもできる運動の一例は以下のとおりです。

- 縄跳び:スペースが限られていても、室内でも楽しめる

- ストレッチ:体を伸ばすことで、柔軟性を高められる

- ダンス:好きな音楽に合わせて踊ることで、楽しく運動ができる

屋外でできる運動例

屋外でできる運動は、以下のとおりです。

- 鬼ごっこ:走る・止まる・方向転換など、全身を使う運動で体力を鍛えられる

- ボール遊び:投げる、受け取るの動作が協調運動となる

- アスレチック:遊具を使うことでバランス感覚や筋力が鍛えられる

屋内外で子どもが無理なく楽しめる運動を取り入れることで、自然と運動不足を解消し、健康的な成長が期待できます。

お子様の運動不足が気になったら|お気軽にご相談ください

子どもの発達に運動はかかせません。

以前であれば、外で身体を動かして遊ぶことがあたり前だったものの、コロナ禍以降は運動不足が気になる状態です。

もしもお子様の運動不足がご心配でしたら、お気軽にスポーツDOJOへご相談ください。

スポーツDOJOは、お近くまで出張でレッスンに伺い、効率的なプログラムによりお子様の体力づくりをお手伝いします。